Apprendre l'espagnol au Nicaragua

Les traces les plus anciennes d’occupation humaine connues remontent à 6’000 ans avant notre ère. Il est possible de les visiter à Managua huellas de Acahualinca.

Peu avant la conquête espagnole, plusieurs groupes amérindiens sont répartis dans le pays. Ils sont très nombreux. Les principaux sont :

![]() Les Sumus (ou

Mayangnas) qui vivent sur la côte Caraïbe, plus au sud que les Miskitos.

Les Sumus (ou

Mayangnas) qui vivent sur la côte Caraïbe, plus au sud que les Miskitos.

![]() Les Ramas qui vivent avec les

Sumus, mais plus au centre de la côte atlantique (Sumus, Ramas, Miskitos sont venus

de Colombie bien avant la colonisation). Ils parlent des langues du groupe

chibcha.

Les Ramas qui vivent avec les

Sumus, mais plus au centre de la côte atlantique (Sumus, Ramas, Miskitos sont venus

de Colombie bien avant la colonisation). Ils parlent des langues du groupe

chibcha.

![]() Les Matagalpas dans le centre du pays.

Les Matagalpas dans le centre du pays.

![]() Les Chorotegas qui vivent dans la bande côtière entre le lac du

Nicaragua et l’océan Pacifique ainsi que dans la région de Las

Segovias. Ils sont de langue nahuatl, donc

apparentés aux Aztèques. Les Chorotegas vivaient dans des villages

mais également dans des villes de plusieurs milliers d'habitants. D'ailleurs

les Espagnols ont souvent construit leurs villes à côté des villes indigènes

(Masaya, Granada, Leon Viejo et Leon, Managua, Diriamba, etc.). On estime à environ 2 millions

d'habitants la population chorotega sur la plaine du pacifique lors de

l'arrivée des conquistadores. Durant les

premières dizaines d'années de la colonisation, environ 500'000 Chorotegas ont

été déportés comme esclaves vers les mines du Pérou. Les sites religieux et

les temples ont été détruits par les colonisateurs, les codex (livres) ont

tous été brûlés.

Les Chorotegas qui vivent dans la bande côtière entre le lac du

Nicaragua et l’océan Pacifique ainsi que dans la région de Las

Segovias. Ils sont de langue nahuatl, donc

apparentés aux Aztèques. Les Chorotegas vivaient dans des villages

mais également dans des villes de plusieurs milliers d'habitants. D'ailleurs

les Espagnols ont souvent construit leurs villes à côté des villes indigènes

(Masaya, Granada, Leon Viejo et Leon, Managua, Diriamba, etc.). On estime à environ 2 millions

d'habitants la population chorotega sur la plaine du pacifique lors de

l'arrivée des conquistadores. Durant les

premières dizaines d'années de la colonisation, environ 500'000 Chorotegas ont

été déportés comme esclaves vers les mines du Pérou. Les sites religieux et

les temples ont été détruits par les colonisateurs, les codex (livres) ont

tous été brûlés.

![]() Les Chontales qui vivent sur la côte nord du lac Cocibolca. Ils sont

apparentés aux Mayas car leur langue était similaire à celle des

Quichés du Guatemala. Ils ont dû être repoussés par les Chorotegas lors de

leur arrivée au Nicaragua. En nahuatl, "chon" signifie

"étranger".

Les Chontales qui vivent sur la côte nord du lac Cocibolca. Ils sont

apparentés aux Mayas car leur langue était similaire à celle des

Quichés du Guatemala. Ils ont dû être repoussés par les Chorotegas lors de

leur arrivée au Nicaragua. En nahuatl, "chon" signifie

"étranger".

Les Garifonas, qui vivent près de Bluefield, sont des Noirs qui parlent la langue des Indiens Caraïbes avec des mots provenant de l'espagnol, de l'anglais et différentes langues africaines. Ce sont d'anciens esclaves qui se sont évadés.

Résumé d'un texte de M. Mario Urtecho, poète et écrivain

A partir de la colonisation, les peuples indigènes ont beaucoup souffert, physiquement, psychologiquement et socialement. Ils ont été réduits en esclavage, les femmes violées, leurs terres volées. Ils sont considérés depuis 500 ans comme une entrave au développement du pays. Ceci a justifié la dépouillement de leurs terres par les autorités espagnoles, puis de pratiquement tous les gouvernements jusqu'à aujourd'hui. Ces terres ont formé de grandes exploitations. Les révoltes indigènes ont été nombreuses, les deux dernières datent de 1940 et de 1985.

Pourtant, grâce à une de leurs caractéristiques, la patience, les indigènes ont commencé à demander la restitution de leurs terres à partir de 1990. Pour cela, ils sont allés rechercher dans les archives les accords passés avec les autorités espagnoles. C'est le cas des villages indigènes de Mozonte (région d'Ocotal). Un titre royal datant de 1773, inscrit au registre de la propriété de Leon, les crédite de 23'590 hectares.

Une recherche ethnographique montre que les indigènes de Mozonte sont organisés autour de trois axes centraux : la famille, qui permet d'intégrer les normes sociales et la socialisation des gestes ancestraux, la terre qui avant d'être un moyen de production est partie intégrante de la raison d'être, l'endogamie qui renforce la parenté et les mécanismes de défense face à cinq siècles de discrimination.

La création de la coordination chorotega sous les auspices de l'Honorable Conseil des Anciens de Mozonte a permis de réactualiser et d'enrichir les Statuts du Peuple Indigène et de retrouver une certaine identité. D'autres villages ont rejoint Mozonte pour promouvoir et défendre leurs droits, autonomie, égalité et préserver leur patrimoine, coutumes et traditions. Ce sont, entre autres, les villages de Totogalpa, San Lucas, Cusmapa, Litelpaneca (ils sont 15 villages en tout).

La pauvreté et le chômage freinent leur développement, l'absence de médicaments et de médecins permanents sont la règles de leurs centres de santé, leurs écoles sont détériorées et manquent d'enseignants. Peu de jeunes étudient le secondaire, les coûts les en excluent. L'absence d'oportunités fait que de nombreuses jeunes filles proposent leurs services comme domestiques à Ocotal, pour 17 dolars par mois à raison de 30 jours de travail.

Heureusement, le nouveau réseau des jeunes essaie de créer les conditions pour s'amuser et connaître d'autres indigènes. Les anciens viennent y conter les traditions perdues et les danses d'autre fois.

L'usage de la médecine traditionnelle a retrouvé une certaine importance. Les sage-femmes et médecins traditionnels permetent de soulager de nombreux maux puisque le Ministère de la Santé ne semble pas s'intéresser aux villages indigènes. De nombreuses tâches les attendent, comme l'incorporation de contenus historiques indigènes dans l'histoire officielle, la préservation de la médecine traditionnelle, la préservation de l'artisanat.

Généralement, les représentant des populations indigènes assurent que les problèmes les plus urgents sont la misère qui épuise les gens et ceux de la propriété de la terre. Leurs terres sont convoitées par des voleurs qui les en dépouillent puis déforestent de manière indiscriminée. Un autre problème important est le manque d'accès aux soins. Il n'y a pas d'hôpital, ni de laboratoire digne de ce nom avec des méddecins et des infirmières. Les personnes gravement atteintes doivent être transportées loin, parfois à 2 ou 3 jours de pirogue sans compté le prix prohibitif. De même, il n'y a pas de poste de police et les écoles sont rares. Quand elles existent, les salaires des enseignants ne sont pas versés régulièrment. Enfin, les cultures vivrières pâtissent d'un manque de semences. Ce sont près de 100'000 indigènes qui vivent dans ces conditions.

Extrait d'article paru dans El Nuevo Diario en octobre 2004

La mise à sac archéologique continue

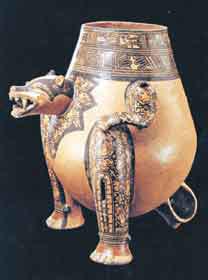

Une des plus belles pièces archéologiques nicaraguayennes de céramique est apparue à Lausanne, en Suisse, provenant de Barcelone.

El Nuevo Diario a découvert que durant les derniers mois, un énorme trafic de pièces archéologiques à destination de Barcelone est exécuté par des médecins d'une ONG espagnole.

Une note a été envoyée au musée national du Nicaragua pour que cette pièce soit reportée à la Direction du Patrimoine Culturel de la Nation, et au moins pour qu'elle intègre sa liste du patrimoine se trouvant à l'extérieur des frontières.

En 1502, Christophe Colomb prend possession, au nom du roi d'Espagne, de l'embouchure du río San Juan. Le premier Espagnol qui tente de conquérir le Nicaragua est Gil González Dávila (ou de Avila). Au début 1522, il pénètre dans le pays par ce qui ast actuellement la frontière avec le Costa Rica. La troupe comporte une centaine d'hommes et 4 chevaux. Gil González Dávila rencontre le cacique Nicoya qui se convertit rapidement au catholicisme et lui parle d'une contrée riche, située plus au nord. Dávila s'y rend et rencontre le cacique Nicarao dans sa capitale Nicaraocalli (la maison de Nicarao) appelée aussi Quetzalpolca (Rivas actuellement). Celui-ci se convertit aussi rapidement au catholicisme pour éviter des conflits avec l'envahisseur et devient leur allié. Nicarao dirige les Espagnols vers une riche contrée située encore plus au nord. Dávila poursuit sa route. Quelques escarmouches ont lieux avec les troupes du cacique Diriangen. Au lieu de se convertir et d'envoyer les Espagnols plus loin, Diriangen décide de connaître les barbus montés sur des animaux. Il est décrit par les Espagnols comme un indien corpulent, avec un beau visage et des yeux noirs qui reflétaient la femeté. Sa mère s'appelait Azcaxochitl.

Voici ce que raconte le conquistador González Dávila dans une lettre au roi d'Espagne au sujet de la rencontre entre les conquitadores et Diriangen. "... un d'eux, qui dit s'appeler Diriangen, est venu me voir de cette manière. Il y avait 500 hommes avec lui, chacun avec une ou deux dindes dans les mains, derrière se trouvaient 10 héraults avec des drapeaux blancs, suivis de 17 jeunes filles couvertes de plaques d'or. Le cacique Diriangen fermait la marche avec des personnes de sa cours et 5 flutistes. (...) En arrivant, ils nous ont offert les dindes et 20 petites haches d'or".

González Dávila demanda à Diriangen de se convertir. Il répondit qu'il voulait 3 jours de réflexion et il se retira. Une fête suivit cette recontre. A l'issue de cette fête, un des espions que Diriangen avait mis au milieu de 500 hommes lui fit le commentaire suivant : "Les barbus mangent, boivent, se saoûlent, font l'amour, dorment, vomissent, urinent et défèquent. Ils peuvent donc mourir". Le 27 avril, à la tête de 4'000 guerriers, Diriangen repoussa l'envahisseur jusqu'à l'intérieur de ce qui est aujourd'hui le Costa Rica.

La guerre livrée par l'armée de Diriangen dura 6 ans. N'arrivant pas à freiner les troupes espagnoles commandées par Francisco de Cordoba, il préféra s'immoler au lieu de négocier. Il est mort à 27 ans, le 25 décembre 1529, en combattant les forces de l'Empire dans les terres encore libres de Teyte Tenderí, près du volcan Apastepe, aujourd'hui le volcan Casitas.Après sa mort vint le temps de la soumission et l'imposition du système de l'encomienda (travail obligatoire non rémunéré) et l'esclavage (souvent les esclaves étaient envoyés dans des mines, loin de chez eux, aux Antilles ou au Pérou). Diriangen est toujours présent dans l'imaginaire populaire nicaraguayen, de nombreuses légendes circulent encore à son propos.

La conquête du Nicaragua est organisée par Francisco de Cordoba en 1523. Dès cette date, le pays est une région stratégique. Toute son histoire s’en ressentira et cela est encore perceptible de nos jours.

Cette position stratégique dépendait du fleuve San Juan. Il est navigable sur toute sa longueur et unit la mer des Caraïbes au lac du Nicaragua. (Plus d'informations). Il permettait donc d’arriver depuis l’Espagne jusqu’au cœur de la plaine fertile de la côte pacifique. Granada (à l’extrémité ouest du lac) est la plus vieille ville coloniale de tout l’isthme centraméricain. Leon Viejo sera construite un peu plus tard (et reconstruite sous le nom de Leon après sa destruction par un tremblement de terre en 1610). Ciudad Antigua sera construite peu après.

A son arrivée au Nicaragua, en 1527-1528, le croniqueur Fernández de Oviedo, a connu une population indigène bien nourrie. Il dit : " Ils sont de bonne stature, ... plus clairs que foncés, ... Le Nicaragua est un grand royaume aux nombreuses et belles provinces, il est de ces plaines belles et paisibles du Nicaragua qu'on peut trouver dans ces Indes, parce qu'elles sont fertilissimes de maïs et de légumes, de haricots de diverses manières, de nombreux et divers fruits, de beaucoup de cacao, qui est ce fruit qui ressemble à l'amande et qui court entre ces gens comme monnaie, avec laquelle ils achètent toutes les autres choses. Il y a un grand approvisionnement de miel et de cire, de grandes quantités de porcs et de gibier, de sangliers, de lapins et d'autres animaux et de bonnes et nombreuses pêcheries, de mer comme de rivières et lagunes, abondance de coton et beaucoup de bons vêtements qui se fait avec, que filent et tissent les Indiennes de cette terre”. Il décrit aussi les animaux domestiqués, les chiens muets (xulos), la dinde et l'agouti. Il parle des temples où sont pratiqués des sacrifices humains et des prêtres qui lisent des livres (codex) écrits sur du papier (à base de bois mouillé et frappé pour devenir des pages souples).

Il cite Bartolomé de las Casas qui décrit l'extermination de 95% de la population indigène en seulement 13 ans et qui disait son admiration devant tant de population dans des villes de 3 ou 4 lieues de longueur. Si un lecteur est intéressé, il est possible de lire ce livre, traduit en français, à l'adresse suivante http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55459978/f276.image

Le pays sera dépendant de la capitainerie générale de Guatemala depuis 1570 jusqu’à l’indépendance.

L’indépendanceElle est proclamée dans la foulée de celle du Mexique, le 16 septembre 1821. Il s’en suit une période très troublée. Les 5 pays centre-américains (Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa Rica) font d’abord partie du Mexique jusqu’en 1823. Ils tentent ensuite une union centre-américaine qui est rompue en 1838. Des tensions relatives aux tracés des frontières créent des inimitiés encore tenaces. Ainsi, le Costa Rica était un petit pays. Par amitié, le Nicaragua lui a cédé la province du Guanacaste. C'est pour cette raison qu'au Costa Rica les habitants du Guanacaste sont encore appelés "les Nicas offerts" (los Nicas regalados). C'est pour cette raison que le Nicaragua n'accepte pas que le Costa Rica essaie par tous les moyens de contrôler encore une partie de son territoire, à savoir pouvoir naviguer avec des bateaux armés sur le fleuve San Juan, lequel est, dans toute sa largeur, territoire nicaraguayen.

De nombreux gouvernements apparaissent et disparaissent. Ils ont en commun d’être faibles, d’obéir au puissant voisin du nord, les Etats-Unis, et de vouloir récupérer pour la classe dirigeante (les propriétaires terriens) les privilèges qu’accaparaient les Espagnols. C’est pendant cette période troublée, qui durera près d’un siècle (1821-1900), que l’Angleterre, profitant de cette situation, s’imposera sur la côte Atlantique. C’est pour cela qu’une importante population noire d’origine jamaïcaine, parlant anglais, vit dans cette région. Ce sont les descendants des esclaves amenés par les Anglais.

Entre 1855 et 1857, un aventurier nord-américain, William Walker tente de s’emparer du pays. Il se fait proclamer président et restaure l'esclavage. Défait par les troupe d'Amériques centrale, il fera brûler Granada. Plus tard, au Honduras, il sera fait prisonnier et exécuté. Une exception durant cette période, le gouvernement du général Zelaya (1893-1909) qui chasse les Anglais de la côte Caraïbe au tournant du siècle et restaure la souveraineté du Nicaragua sur l’ensemble de son territoire.

Pour les Etats-Unis, le Nicaragua est toujours une région stratégique. Afin de relier New York à Los Angeles, le chemin le plus aisé est de passer par le rio San Juan, de franchir en diligence les quelques kilomètres qui séparent la ville de Rivas du port de San Juan del Sur et d’embarquer pour la Californie. Une compagnie nord-américaine prend en charge les voyageurs et les marchandises, c’est l’Accessory Transit Line de Cornelius Vanderbilt. Les voyageurs faisaient principalement la route New-York Los Angeles, c'est l'or de Californie qui faisait la route en sens contraire. (Plus d'informations). D’ailleurs, lorsqu’est émise l’idée concernant le percement d’un canal interocéanique, c’est à cette région que pensent les investisseurs. Le gouvernement de Zelaya refuse en 1903 d’accorder aux Etats-Unis les droits sur la construction d’un canal interocéanique au Nicaragua car les conditions portaient atteinte à la souveraineté du pays. Depuis cette date, la tension entre les 2 pays est telle que des troupes US débarquent au Nicaragua en 1909. Zelaya doit démissionner.

Vue d'avion : en bas, le lac Cocibolca, au loin un peu à gauche, sur l'océan, la baie de San Juan del Sur. On voit bien les quelques kilomètres qui séparent le lac de l'océan Pacifique. Ce sont ces 15-20 kilomètres qui ont fait du Nicaragua une zone stratégique, pour l'Espagne puis les Etats-Unis, pendant longtemps.

Les Etats-Unis arracheront le Panama à la Colombie et obtiendront ce qu’ils désiraient, une bande de terre de part et d’autre du canal. Pour compenser la perte du Panama qu'a subi la Colombie, les Etats-Unis prennent les îles de San Andres et Providencia (situées dans les Caraïbes), qui appartenaient au Nicaragua, pour les donner à la Colombie en compensation. Depuis ce moment, un contentieux existe entre la Colombie et le Nicaragua.

La création d'un canal interocéanique au Nicaragua est d'ailleurs à nouveau d'actualité.

Les Etats-Unis continuent de faire et de défaire les gouvernements à leur guise, au gré de leurs intérêts. Leurs troupes occupent le pays de 1909 à 1933. Plusieurs soulèvements visant à restaurer la souveraineté du pays sont réprimés, comme celui animé par Benjamin Zeledon. Tué lors d'un affrontement, son corps sera traîné par les Marines US devant la foule pour l'impressionner. Dans cette foule se trouve un jeune homme, Augusto C. Sandino.

Sandino et les Somoza (voir la biographie de Sandino)Ces hommes marquent la période 1920-1980.

Le premier prononce une phrase devenue célèbre dans le pays : « Si 100 hommes aiment le Nicaragua comme je l’aime, le Nicaragua sera libre !». Il les trouve. Ne voulant pas répéter les erreurs de Zélédon, il n'attaque pas l'ennemi de front, mais engage une guérilla contre les troupes US entre 1927 et 1933. Le contingent étranger est vaincu et se retire.

Pourtant, avant de s’en aller, il supprime l’armée et la police nicaraguayennes pour instaurer une Garde Nationale chargée de faire respecter la Constitution. A la tête de cette Garde Nationale il met un homme à lui, Anastasio Somoza Garcia. Celui-cil profite de sa position pour prendre le pouvoir et transformer la Garde Nationale en appareil répressif. Il fait assassiner Sandino et un grand nombre de ses hommes. Il gardera le pouvoir jusqu’à sa mort et dirigera la pays d’une main de fer en accaparant les richesses (terres, mines, forêts, etc.). En 1944, le clan possède 20'000 km2 de terres cultivables et s'approprie les industries du bois, de la viande, du poisson, de café, les rafineries de sucre,etc. Il sait se rendre utile aux intérêts nord-américains. Lorsqu’on dira au président Rooswelt que Somoza est un fils de pute, il répondra : « Oui, mais c’est notre fils de pute ». A sa mort, en 1956 (il est assassiné par le poète Rigoberto Lopez Perez qui dit échanger sa vie contre la liberté de son peuple), son premier fils, Luis, le remplace. Il a une vision plus démocratique et moderne, ce qui déplaît à son jeune frère qui commande la Garde Nationale. Luis décède en 1967, de manière suspecte disent certains, et son jeune frère, Anastasio Somoza Debayle, lui succède, poursuivant l’œuvre de la famille, augmentant sa fortune et contrôlant le pays grâce à des entreprises qui ont de fait un monopole à l'intérieur des frontières. Il dira souvent sur un ton moqueur, même à l'ONU, devant les ambasssadeurs du monde entier :"J'ai une petite ferme, elle s'appelle Nicaragua". Il traitait avec mépris les paysans, d'ailleurs il n'utilisait jamais le terme de "paysans", il disait "les boeufs".

Le 13 décembre 1972, un tremblement de terre dévaste Managua. La ville ne sera pas reconstruite, Somoza s'empare de toute l'aide internationale. Il fera même le commerce du plasma sanguin que des hôpitaux mobiles d'autres pays envoient.

Des centres de planning familial ont testé des médicaments sur des femmes pauvres et ont pratiqué des stérilisation de femmes indigènes.

Dans les années 60, un groupe d’étudiants entre en contact avec quelques survivants de l’armée de Sandino. Il s’initie à la guérilla et crée le Front Sandiniste de Libération Nationale qui prend comme emblème le drapeau rouge et noire de l’Armée pour la Souveraineté Nationale qu’avait fondée Sandino. La lutte sera longue, La Garde Nationale et son chef sont finalement vaincus le 19 juillet 1979 (Fête Nationale).

La population n’entendra plus dans les casernes les soldats de la Garde crier chaque matin:

Qui sommes-nous ? ..... Les tigres !

De quoi s’alimentent les tigres ? ..... De sang !

Le sang du qui ? ..... Du peuple !

Somoza est parti en emportant l'argent de la banque centrale. Il oublia un billet équivalent à l'époque à 70 centimes suisses, ou 50 centimes d'euro.

La vie sous le régime des Somoza (l'exemple du code du travail, traduction résumée d'un texte de M. Duilio A. Pacheco)

Le salaire minimum dans l'agriculture était de 7 cordobas par jour + un repas sans viande. L'ouvrier agricole était payé les 7 jours de la semaine s'il en travaillait au moins 6. Pour cette raison, de nombreux patrons ne voulaient pas que leurs employés travaillent le samedi.

Il arrivait fréquemment que le plus fort ou le plus habile des ouvriers agricoles soit payé 1 cordobas de plus et que les autres ouvriers soient astreints à accomplir autant de travail que lui, ce qui les obligeait à dépasser la journée légale de travail.

En ville, le salaire minimum était de 12 cordobas par jour, mais pour les domestiques, il était de 280 cordobas par mois avec un lit et la nourriture. Le Code du Travail stipulait que le maximum était de 48 heures par semaine, mais cela n'était pas respecté pour les domestiques.

Les syndicats étaient autorisés et certains étaient assez puissants, comme celui des enseignants et celui des ouvriers de la construction. Il y avait des primes quand un chantier se terminait à temps ou avant la date convenue, mais très souvents les heures supplémentaires pour arriver à ce résultat n'étaient pas payées.

Tant à la campagne qu'à la ville, de nombreux points concernant le travail étaient laissés à l'initiative des patrons et certains ne se privaient pas pour exploiter leurs ouvriers.

Le panier de la ménagère (qui comprenait moins de composants que maintenant) ne pouvait pas être acheté avec le salaire minimum, que ce soit à la ville ou à la campagne.

Il s'est donc développé au Nicaragua deux aspects qui conditionnent encore aujourd'hui le développement du pays. Tout d'abord une forte émigration (Etats-Unis, Costa Rica, Espagne, Salvador) afin de pouvoir obtenir un salaire décent de son travail, cela au point de provoquer un manque de main d'oeuvre lors de la récolte du café (les ouvriers agricoles sont allés récolter le café au Costa Rica ou au Salvador). Ensuite, un radicalisation de la lutte politique pour réclamer le respects des droits.

Si nous prenons l'exemple des employées domestiques, au Nicaragua, elle n'aura aucun droit et travaillera 12 heures par jour, parfois davantage, sans liberté certaine en fin de semaine. Si elle réussit à émigrer aux Etats-Unis, elle travaillera 8 heures par jour et rentrera chez elle, pouvant voir ses enfants et avec le week-end de congé.

La RévolutionLa nouvelle junte de reconstruction nationale affichait plusieurs objectifs :

![]() Reconstruire, développer et industrialiser la pays.

Reconstruire, développer et industrialiser la pays.

![]() Nationaliser les biens des Somoza.

Nationaliser les biens des Somoza.

![]() Entreprendre une réforme agraire d’envergure.

Des milliers de familles de paysans sans terre reçurent chacune un titre de propriété pour une superficie d'environ 14 hectares

ainsi qu'un fusil pour défendre cette terre enfin à eux après 500 ans de

soumission et d'exploitation. C'était une vision forte que de voir des paysans se rendre aux

champs la pelle dans une main et le fusil dans l'autre.

Entreprendre une réforme agraire d’envergure.

Des milliers de familles de paysans sans terre reçurent chacune un titre de propriété pour une superficie d'environ 14 hectares

ainsi qu'un fusil pour défendre cette terre enfin à eux après 500 ans de

soumission et d'exploitation. C'était une vision forte que de voir des paysans se rendre aux

champs la pelle dans une main et le fusil dans l'autre.

![]() Mieux répartir la richesse.

Mieux répartir la richesse.

_____________________________________________________________________________________

Le gouvernement révolutionnaire comptait 3 prêtres ministres (culture, éducation, relations extérieures). C’est dire que qualifier les sandinistes de marxistes purs et durs, de régime d’extrême gauche, comme il est possible de le lire parfois (sur Wikipédia par exemple), semble un raccourci léger. Il y avait une presse d'opposition (censurée pendant 6 mois lorsqu'elle prit position en faveur de la contra), des partis politiques d'opposition, et chaque citoyen avait le droit d'obtenir un passeport pour sortir librement du pays. Par ailleurs, de grands pans de l'économie étaient en mains privées. La politique économique officielle était de promouvoir une économie mixte.

_____________________________________________________________________________________

Le nouveau pouvoir va se heurter à deux difficultés majeures :

![]() les subventions aux aliments de base de la population étaient si

importantes qu’il coûtait moins cher à un paysan d’acheter sa propre

nourriture que de la produire.

les subventions aux aliments de base de la population étaient si

importantes qu’il coûtait moins cher à un paysan d’acheter sa propre

nourriture que de la produire.

![]() l’effort d’alphabétisation était plus quantitatif que qualitatif,

de nombreux élèves finissaient l’école obligatoire sans savoir lire

ni écrire (le ouèbmaster a travaillé comme coopérant dans ce domaine

et pourrait parler pendant des heures de ce qui ne fonctionnait pas bien dans

l'enseignement primaire ... ).

l’effort d’alphabétisation était plus quantitatif que qualitatif,

de nombreux élèves finissaient l’école obligatoire sans savoir lire

ni écrire (le ouèbmaster a travaillé comme coopérant dans ce domaine

et pourrait parler pendant des heures de ce qui ne fonctionnait pas bien dans

l'enseignement primaire ... ).

![]() donner la terre à ceux qui la travaillent ne veut pas dire qu’ils

vont savoir la gérer, la production d’aliments a dramatiquement chuté.

De plus, les familles paysannes qui avaient reçu des terres étaient "fortement encouragées" à se regrouper en

coopératives et cela n'a pas beaucoup plu à ces paysans pauvres et illettrés.

donner la terre à ceux qui la travaillent ne veut pas dire qu’ils

vont savoir la gérer, la production d’aliments a dramatiquement chuté.

De plus, les familles paysannes qui avaient reçu des terres étaient "fortement encouragées" à se regrouper en

coopératives et cela n'a pas beaucoup plu à ces paysans pauvres et illettrés.

![]() ne pas respecter les particularités des indiens Miskitos et s’en

faire des ennemis.

ne pas respecter les particularités des indiens Miskitos et s’en

faire des ennemis.

Le nouveau pouvoir s’est donc engagé dans un bras de fer avec les USA. Au regard de la différence de puissance entre les deux pays, le sort en était jeté d’avance. D'ailleurs le gouvernement nicaraguayen portera plainte devant la Cours Internationale du Justice (CIJ) de La Haye (voir l'article quelques lignes plus bas).

Pourtant, malgré les privations qu’impose la guerre, les sandinistes gagnent les premières élections libres, en 1984, avec 66% des voix.

Bilan : 46 ans de dictature somoziste, 10 ans de gouvernement révolutionnaire, 80'000 morts en 27 ans de guerre (1963-1990), un pays ruiné, mais un sursaut d’orgueil national.

Les personnes intéressées peuvent regarder le documentaire "Nicaragua, une révolution confisquée".

Extrait d'article paru dans El Nuevo Diario en juin 2004

27 juin 1986: victoire anti-terroriste

Le 9 avril 1984, à La Haye, le NIcaragua introduisait devant le CIJ, organe juridique principal des Nations Unies, une demande contre les Etats-Unis. La délégation étasunienne arrivait sous forme d'une caravane de limousines et emplissait de nombreux bancs de la salle d'audience. Les délégués nicaraguayens arrivaient dans un mini-bus et occupaient quelques rangées dans la même salle d'audience. Le cas Nicaragua contre les Etats-Unis, et le verdict de la CIJ émis le 27 juin 1986.

Le Petit poucet contre le géant des bottes de 7 lieues. Nicaragua, pays pauvre entre les pauvres avait au total 5 ascenceurs et un escalier mécanique qui ne fonctionnait pas. Il n'était en rien une menace pour les Etats-Unis.

Le Nicaragua demandait au CIJ des mesures urgentes de protection parce que

les actions hostiles des USA continuaient à faire du mal à la population et au

pays. Le CIJ admit, à l'unanimité de ses 16 juges, la demande contre les

Etats-Unis. "Les Etats-Unis font usage de force militaire contre le

Nicaragua et interviennent dans ses affaires internes en violation de sa

souveraineté, de son intégrité territoriale, de son indépendance

politique".

Les Etats-Unis étaient dans l'obligation de réparer tous les préjudices

causés par leurs violations du Droit International

1) Pour personnes assassinées ou blessées : 900 millions de dollars. 2) Pour

dommages matériels directs : 275'400'000 dollars. 3) Pour les pertes de

production : 1'280'700'000 dollars. 4) Pour les dommages causés par attaques

directes incluant les minages des ports : 22'900'000 dollars. 5) Pour dépenses

de défense et de sécurité : 1'353'300'000 dollars. 6) Pour dommages dérivés

de l'embargo commercial : 325'000'000 dollars. 7) Pour préjudices au potentiel

de développement : 2'546'400'000 dollars. 8) Pour dommages causés au

développement social : 2 milliards de dollars. 9) Pour réparations pour les

atteintes à la souveraineté : 1'068'700'000 dollars. 10) Pour réparation pour

préjudices moraux : 2'443'200'000 dollars. La somme totale réclamée comme

indemnisation était de 12'216'600'000 de dollars.

Comme l'agression continua, les dommages se montèrent à 15 milliards de dolars et ensuite à 17 milliards de dolars. Le 17 juillet 1986, le Nicaragua envoya une note officielle aux Etats-Unis pour arriver à un accord bilatéral, selon la résolution du CIJ. Les Etats-Unis refusèrent.

Malgré le fait que les Etats-Unis sont membres fondateur de l'ONU, furent parmi les premiers à reconnaître la juridiction de la CIJ et parmi ceux qui y firent appel le plus souvent à cette Cour, avant et après 1986, ils ne la reconnaissent plus lorsqu'ils sont pris en faute.

Souvenons-nous de cette date du 27 juin comme partie de la lutte pour la paix, pour la non intervention, la souveraineté, le respect de la loi et contre le terrorisme.

Aujourd’huiEn 1990, les sandinistes perdent les élections et remettent le pouvoir à la UNO, un conglomérat de 14 partis (dont le parti communiste) emmené par Madame Violeta Barrios de Chamorro, la veuve d’un directeur du journal La Prensa assassiné par les Somoza. C’est la première fois dans l’histoire du pays qu’un transfert démocratique du pouvoir à lieu.

Le nouveau pouvoir réussit à rétablir la paix, mais la paupérisation de la population s’accélère brutalement. De nombreux Nicaraguayens qui sont partis à l’étranger reviennent au pays.

En 1996, le parti libéral constitutionaliste (le parti des Somoza) reprend le pouvoir grâce à la victoire de Monsieur Aleman. Le pays se modernise pour ceux qui en ont les moyens. Il s’ouvre aux investissements étrangers grâce à des lois très favorables de nombreuses nicaraguayennes peuvent ainsi devenir des consommatrices, car plusieurs maquiladoras taïwanaises se sont ouvertes dans des zones franches (usines d’assemblage, textile principalement, ne nécessitant que des ouvrières de très faible qualification). Il est prévu que dans quelques années, les maquiladoras emploieront 100'000 ouvrières (environ 90'000 à la fin 2006)

http://www.globenet.org/horizon-local/dial/2163.html

Il semble que les conditions salariales ont évolué d’une manière positive dans les zones franches, surtout au niveau des salaires et de la sécurité sociale. Ce thème mériterait une petite enquête, en tout cas l’article est très intéressant pour l’époque.Une grande partie des biens de l’Etat a été privatisée et souvent attribuée à des sociétés créées par des hommes politiques au pouvoir. Le taux d’analphabétisme est remonté à plus de 40%. Selon le département des affaires étrangères des Etats-Unis, jamais le Nicaragua n’a connu une corruption aussi importante.

En 2001, le parti libéral constitutionaliste conserve le pouvoir grâce à la victoire de Monsieur Bolaños. Son programme est de produire plus de café, plus de maïs, plus de haricots, etc., et de créer ainsi plus d’emplois.

Le gouvernement de Monsieur Bolaños a entrepris un grand combat contre la corruption. Des plaintes ont été déposées, des personnes importantes du gouvernements précédent sont actuellement poursuivies ou sont déjà sous les verrous. Une demande de levée d'immunité parlementaire a été déposée contre l'ancien président de la République, Monsieur Aleman. Il aurait dérobé des sommes considérables durant son mandat. Le gouvernement actuel parle officiellement de 100 millions de dollars et officieusement de 700 millions de dollars. Quand on sait que les enfants pauvres ne vont pas à l'école parce que tout y est payant .....

Monsieur Byron Jerez, directeur des impôts (DGI : Direction Générale des Impôts) est en prison. Il aurait détourné plusieurs millions de dollars des impôts ainsi que des sommes considérables de l'aide internationale à la suite de l'ouragan Mitch.

Une alliance entre les sandinistes et quelques députés du parti libéral constitutionaliste forme une nouvelle majorité. Son but principal est de lutter contre la corruption et d'ôter son immunité parlementaire à Monsieur Arnoldo Aleman afin qu'il soit jugé pour corruption.

A la mi-décembre 2002, l'immunité parlementaire de Monsieur Aleman a été levée. Il a immédiatement été mis en résidence surveillée. Par la suite, il a été mis en prison.

A la mi-novembre 2003, il a été libéré par la juge qui s'occupe de son cas. Son cas est définitivement jugé au début 2004, il est condamné à 10 ans prison et incarcéré.

Il a de nouveau été libéré fin 2004 et se trouve en résidence surveillée dans une de ses propriétés. Fin juillet 2005, il a été mis en situation de liberté pour vivre en famille. Il peut se déplacer dans tout le pays mais ne peut pas avoir d'activité politique.

Les élections présidentielles et législatives ont eu lieu le dimanche 5 novembre 2006. M. Ortega a été élu dès le premier tour avec 38 % des voix. La Constitution prévoit que si un candidat arrive en tête avec plus de 35 % des voix et plus de 5 % d'avance sur le second, il n'y a pas de deuxième tour.

L'intérêt de cette élection est que M. Ortega composera un exécutf sans pouvoir être soutenu par une majorité à l'Assemblée. Il ne disposera que de 38 sièges sur 100. Ce sera peut-être l'occasion, pour les différents partis politiques, de négocier et d'arriver ainsi, espérons-le, à des accords bénéfiques pour l'ensemble de la population.

Au début du mois de novembre 2011, de nouvelles élections présidentielles et parlementaires ont eu lieu. Elles ont été remportées par M. Ortega et son parti avec plus de 60% des voix. Celui-ci possède dorénavant la majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Quelques partis d'opposition ont protesté en parlant de fraude généralisée, mais ces élections étaient "surveillées" par des observateurs nationaux et internationaux, dont plusieurs de l'Union Européenne. Ces observateurs ont bien parlé de quelques cas litigieux, mais pas de quoi remettre en question la victoire du FSLN. Celle-ci est certainement le résultat de la récente diminution du nombre de personnes victime de la très grande pauvreté.

En novembre 2016, M. Ortega s'est représenté pour un troisième mandat consécutif. Sa colistière n'est autre que son épouse, Madame Rosario Murillo. Ils ont remporté les élections présidentielles et législatives avec près de 72% des voix, mais il y a eu un fort taux d'abstention. Notons que la situation économique s'améliore, selon un récent sondage, le nombre de personnes pensant s'expatrier a fortement diminué. M. Ortega est bien implanté dans les campagnes où son programme d'amélioration du réseau routier et d'électrification est très apprécié.

En 2018, le mécontentement envers le gouvernement a augmenté en raison du contrôle toujours plus complet que le président exerce sur les pouvoirs de l'Etat. Le 16 avril, le président décrète une réforme du mode de financement de la Sécurité Sociale (santé et retraites) sans aucune concertation : augmentation faible du prélèvement sur le salaire des travailleurs, augmentation forte de la part de entrepreneurs et diminution de 5% des retraites (qui déjà permettent difficilement de vivre).

Les retraités décident d'une manifestation pour protester contre la diminution de leurs retraites. Le pouvoir envoie la Jeunesse Sandiniste (JS) pour les frapper. Le lenbdemain, les étudiants arrivent pour prêter main forte aux retraités. La manifestation dégénère en émeute antigouvernementale. Au lieu de calmer la jeu, le président aggrave la situation en envoyant la police, celle-ci tire et les premiers morts tombent.

La population, dans sa majorité, prend fait et cause pour les retraités et les étudiants. Les manifestations se multiplient et le nombre de morts augmente. Devant l'intransigeance du gouvernement, des barrages routiers se mettent en place dans tout le pays pour exiger la fin de la répression.

Le 30 mai, jour de la fête des mères, une grande manifestation a lieu à Managua (et dans d'autres villes) en l'honneur des mères qui ont perdu un fils tué par les paramilitaires. En fin de manifestation, des francs-tireurs tirent depuis le toit du nouveau stade, ciblant les adolescents. On dénombre 16 morts.

Depuis, un "dialogue national" réuni le gouvernement, l'Alliance civique et l'Eglise comme médiatrice. Par deux fois, un accord a été signé dans lesquels le gouvernement accepte de cesser la répression et l'Alliance civique accepte de démonter les barrages. Par deux fois, le gouvernement n'a pas tenu parole.

Le gouvernement a accepté qu'une commission de l'ONU vienne enquêter dans le pays, ainsi qu'une commission des droits de l'Homme de l'OEA (Organisation des Etats Américains) et une commission de l'Union Européenne. Ces trois commissions sont sur place actuellement, elles accusent le gouvernement d'opérer une répression totalement disproportionnées, d'autant plus que le droit à manifester est constitutionnel.

Chaque jour, plusieurs jeunes meurent et la situation ne se calme pas. Aujourd'hui, on dénombre plus de 300 morts. Il n'y a plus aucun touriste, des dizaines de milliers d'emplois ont été détruits dans presque tous les domaines.

Dernièrement, plus de 1000 (mille) paramilitaires (il est difficile de savoir qui sont ces gens armés par le gouvernement, ils sont habillés en civil, ont le visage recouvert d'une cagoule et sont armées de fusils de guerre, certains disent que ce sont des policiers ainsi que des membres de la Jeunesse Sandiniste, d'autres disent que ce sont des militaires, d'autres affirment qu'ily a des Cubains parmi eux) ont attaqué Diriamba et Jinotepe. On ne compte plus les morts. Ces paramilitaires occupent les hôpitaux pour empêcher que les blessés de l'Alliance civique soient soignés, saccagent les maisons et les églises. Des prêtres, évêques et même un cardinal ont été agressés. Certains pensent que ces paramilitaires sont drogués avec les mêmes drogues que celles utilisées par les djihaddistes lors des attentats, ce qui les rend capable de n'importe quoi sans ressentir d'empathie.

A l'heure actuelle, la population est exaspérée par le comportement du président et désire ardemment sa démission, ce qu'il refuse. Le pays est comme projeté 40 ans en arrière, lors de la lutte contre les Somoza. En 2021, année électorale, tous les candidats opposés au président ont été arrêtés et emprisonnés sous des prétextes irréels.

Informations du RISAL sur le Nicaragua (Réseau d'Informations Sur l'Amérique Latine)Une remarque personnelle pour terminer. Depuis la conquête espagnole, il y a une constance dans la vie politique nicaraguayenne. Le groupe, parti politique, force économique, etc., qui possède le pouvoir politique tente de s'approprier les richesses du pays et de les répartir entre ses partisans. Ceci se fait au détriment de ceux qui la possédaient avant (indigènes, Espagnols, créoles, grands propriétaires terriens). Cela s'est passé lors de la conquête espagnole, puis dans la période qui a suivi l'indépendance, puis sous la dictature somoziste. Chaque époque possédait ses particularités, tout comme l'époque actuelle, mais cette "norme" est toujours présente.